学研『教育ジャーナル』は、全国の学校・先生方にお届けしている情報誌(無料)です。

Web版は、毎月2回本誌から記事をピックアップして公開しています。本誌には、更に多様な記事を掲載しています。

教育ジャーナル Vol.29-3

■校長だから思うこと

真の自尊心を、若手教職員に育みたい~校長アンケート~

難題山積のこの時代、校長という仕事の困難さは想像がつく。

課題にどう向き合い、乗り越えた喜びをどう感じるのか。胸の内を聞きたい。

【全3回】(第1回)

■校長だから思うこと

真の自尊心を、若手教職員に育みたい~校長アンケート~

難題山積のこの時代、校長という仕事の困難さは想像がつく。

課題にどう向き合い、乗り越えた喜びをどう感じるのか。胸の内を聞きたい。

全3回【第1回】

教育ジャーナリスト 渡辺 研

学校には今、さまざまな問題が押し寄せている。そのすべてを受け止めなければならないのが校長だ。

他の組織のように、各々の課題に対応する専門部署があるわけではない。組織そのものがピラミッドのようになっておらず、実質的な管理職は校長一人。すべての責任が自分にかかっている。

広い校長室で一人、ため息をつくことがあるかもしれない。責任の大きさに眠れぬ日々もあるかもしれない。その代わり、校長だからこその喜びもあるはずだ。あえて選んだ校長という仕事について伺った。

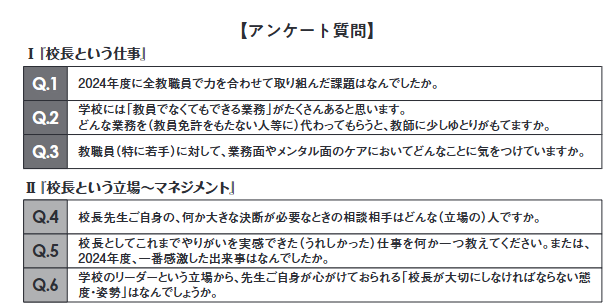

◆Ⅰ校長という仕事

Q.1 2024年度に全員で取り組んだ課題

学年・学級経営の充実

学校教育目標の実現、授業改善、不登校やいじめ等への対応、特別支援教育、働き方の改善など、学校が抱える課題は多い。校長は、学校として何に重点を置いて取り組もうと決めたのか。まず、小学校。

◆深い学びを目指した授業づくり。(小学校)

◆学校教育目標の重点=社会人基礎力①前に踏み出す力、②チーム力、③考え抜く力の育成。すべての教育活動でシンプルにこの3つの力の育成に取り組んだ。(小学校)

学校教育目標の実現に全員の力を注ぎたい。学校教育目標はただの標語ではない。

◆学級担任への依存からの脱却。学級担任に子どもや保護者が依存してきたことで、子どもたちの自律を阻んできたと考えています。

さらに教員もまた、その空気を敏感に感じ取り、先回りしてさまざまな配慮を張り巡らしてきました。その結果が今の学校と保護者や子どもたちとの関係性をつくり出し、過度な要求として表れてきたのだと思います。子どもたちや保護者が適度な距離を保ち、それぞれが自律した心地よい関係性をつくるために「学年担任制」のよりよい在り方を検討してきました。(小学校)

物事の本質的な部分(=子どもたちを育てる)を見つめ直してみると、当たり前だと思って続けてきたことでも、必ずしも唯一の方法でも最良でもないこともある。

◆全校、全学年・学級で「学年・学校経営の充実」に取り組んだ。「学力向上」は県全体の課題ではあるが、子ども一人ひとりが自尊感情をもち、学校生活や学習に意欲的に取り組む子どもであることが大前提だ。明るく充実した学校生活なしに、わかる・できる授業を教室に実現させることは不可能だからだ。

昨今、特にコロナ禍明けの子どもたちはどうも「人と交わることの楽しさを感じる」「粘り強く取り組む」「将来像をもち目的をもって取り組む」など、多くの点でコロナ禍前の様子と違うように感じる。多種多様な考えをもつ他者とどのようにかかわるのか、体系的に学ぶ道徳授業と実践的に学ぶ特別活動等を通して学校生活のさまざまな場面や集団の中で学んでいくはずなのに、この4~5年の間、学ぶべきトラブル解決能力を育んでこなかったため、多くの課題が噴出している。

この1年で取り組んだというより、本当の意味で課題が見えてきて、それらを補う教育を行い、子ども一人ひとりに人間関係づくりの力をしっかりと育むには、数年かかるのではないかと感じている。25年度はさらに道徳教育と特別活動の実践による学校・学年・学級経営の充実を図る研究研修を全校体制で行う予定である。(小学校)

同様の実感をもつ校長先生も多いのではないか。充実した学校生活や寛容な学級の空気なしにはひとコマの授業でさえ、成り立たないと感じている。

◆「周年行事をいかに子ども・学校にとって意味深いものにするか」について全職員で考え取り組んだ。まずは、子どもが周年を祝う意味を自覚し、自ら創ろうとする意識を醸成していけるように23年度から種まきをした。

保護者や地域とともに子どもを育てる環境として周年行事を捉えて取り組めるようさまざまな方法を考え、実施してきた。

職員一人ひとりの持ち味を生かして、全職員で力を合わせて取り組むことができ、大きな成果を残すことができた。組織力、個々の人材育成、地域との連携強化、保護者の学校への意識の高まりにつながったと思う。(小学校)

「子どもの声を聞こう」「子どもの思いや意思を尊重しよう」。

学校もそういう姿勢になってきた。そうすることで子どもたちに考える習慣ができ、子どもながらに当事者意識が芽生えてくる。重要な生きる力だと思う。

新たな不登校生徒を出さない

では、中学校。今年は初めて中高一貫校の校長先生からも回答をいただいた。

◆授業改革・授業改善である。「授業づくり」は学校の使命の根幹をなしている。また、「授業づくり」に完成形もない。(中学校)

◆授業改善。不登校対応。(中学校)

不登校の児童生徒数は、毎年のように〝最多〟を更新している。教師には「誰ひとり取り残したくない」という思いがあり、同世代が集うことで育つ力があるので「じゃあ、リモートで」と割りきるわけにはいかない。

◆新たに不登校を出さないというのが町全体の目標として設定されたので、本校においてもそれに向けて取り組みました。結果は、やはり数名の不登校生徒が出てしまいましたが、前年度よりも全体の数は少なくなり、改善傾向にある生徒も増えてきました。25年度もこの目標は継続するので、職員の知恵とアイデアで取り組んでいきたいと思います。(中学校)

公立・私立の「学びの多様化学校(不登校特例校)」も次々に開校している。教師の使命感や頑張りだけに依存してはならない。

◆24年度に異動してきたこともあり、教育課程、生徒指導の在り方について改革をしました。(中学校)

他校から異動してくると、「なぜこの学校ではこういうやり方をするのだろう」と気づく。どちらがよいかということではなく、その視点は「これが当たり前だ」と思ってやってきたことを改善するきっかけになる。

◆生徒の進路目標の実現です。また、本校は開校10年目であったため、一つの節目と捉えて、生徒に感謝と挑戦の気持ちを育むことに注力した。(中高一貫校)

本当に学校は児童生徒が一番の当事者。

Q.2 教員でなくてもできる業務

地域主体で給食中の見守りを

「一般的に給食や清掃の時間の指導、登下校の見守りなどがあるが、県や本校の場合、教員がこうしたことを一手に引き受けている」(小学校)が全国的な実情だろう。もちろん、それだけですむはずはない。

◆印刷、学年会計、エアコン掃除、ワックスがけ等の清掃、ICT機器のハード面の管理、体育・図工等の用具の準備と後片づけ、理科の実験の準備・後片づけ。(小学校)

中教審の3分類が挙げていた「学校以外が担うべき業務」は4件、「必ずしも教師が担う必要のない業務」も4件。会議室の認識には現場とはかなりの隔たりがある。

◆勤務時間前の児童の見守り。学習支援ボランティア。(小学校)

朝、早く登校してくる児童の見守りに、自治体が子育て支援の一環として人を手配するところも出てきている。

◆本校はスクールバスで登下校している生徒が半数います。バスの時刻調整や割り振りなどが、簡単そうにみえてかなり労力を使う作業です。それを支援員さんにしてもらえると助かります。また、支援員さんが入る授業の一覧表作成もかなり細かくて時間がかかる作業になるので、これも支援員さんに任せられると助かります。(中学校)

◆少しだけゆとりができると思いますが、教員の超過勤務の大部分を占める授業の時間と準備時間の削減がない限り、焼け石に水というところです。教員でなくてもできる業務を学校が担っているところから検討が必要ではないでしょうか。学校徴収金、給食費、教科書事務、教育扶助、補導業務、登下校時トラブル対応等が想定されます。(小学校)

教師不足なら、教員免許をもたない事務職に学校に入ってもらえないか。

◆教育業務支援員(県費)が行った業務―①宿題の点検・マル付け、②保護者からの連絡確認、③花の水かけ・掲示等環境整備、④担任の会計業務、⑤体力テストの集計。

学校運営協議会主体で保護者・地域の方々が25年度に計画している業務―給食中の子どもの見守り。担任が45分の休憩時間を取れるように代わって行う。(小学校)

◆教員の労働として考えたとき、お昼の休憩が取れていないことは大きな問題です。ほかの業種では考えられない労働環境です。一日の中で休憩が取れない原因となる給食の配膳業務・アレルギー対応業務等が代替できれば大きな進歩になると思います。(小学校)

役所や教育委員会事務局の職員でも、ランチタイムは業務を離れる。また、学校運営協議会は学校運営の当事者。この課題において傍観者でいてはならない。

会計業務は教員以外が担当を

本気で誰かが代わるべき業務。

◆各種統計調査。保護者対応の一部。(中学校)

◆本市のあるこども園で「苦情対策委員」なる地域の相談役(男女各1名、年齢は60代、70代)を置き、保護者間や園との諸問題解決の仲裁役となる方を委任しているケースがある。「これはぜひ!」と思い、民生委員、児童委員などがこうした業務を担うことができるのではないかと、現在、市教委に依頼しているところである。(小学校)

保護者対応は、若い教師の高ストレス要因になるので、もめごとは冷静な第三者が間に入ったほうが円滑に解決策を探れる。実際に市がこうした窓口を設けているケースもあり、現実的には学校運営協議会がその役を務めてくれるといいのではないか。

◆単純なデータ入力(小テストやレポート評価後の成績に関するもの)、部活動。(中学校)

◆会計業務は教員以外が担当できると助かる。また、部活動についても、地域の専門家が指導できる体制が、この地域でも整うとありがたい。(中高一貫校)

次期学習指導要領では「部活動は完全な地域展開」と明記される可能性もなくはない。

◆中学校においては、部活動指導の業務がなくなると、かなりゆとりが生まれる。ただし、部活動が担ってきた生徒の健全育成が担保される形で地域展開ができることが必要である。誰にでも業務を分担できるものではない。(中学校)

廃止で終止符を打つだけでなく、教育者としては、部活動に代わる何かを創造したいだろう。今、中学校の歴史の転換点にいる。

【第2回に続く】

次回の予定

10月13日(月)

真の自尊心を、若手教職員に育みたい~校長アンケート~②