学研『教育ジャーナル』は、全国の学校・先生方にお届けしている情報誌(無料)です。

Web版は、毎月2回本誌から記事をピックアップして公開しています。本誌には、更に多様な記事を掲載しています。

教育ジャーナル Vol.29-4

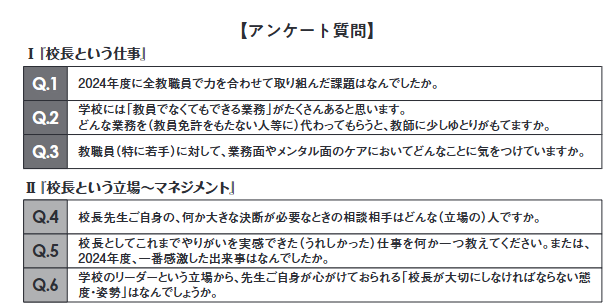

■校長だから思うこと

真の自尊心を、若手教職員に育みたい~校長アンケート~②

学校には今、さまざまな問題が押し寄せているが、校長だからこその喜びもあるはず。

校長という仕事について伺ったアンケートについて、

今回は、マネジメントに関わる部分も含めて紹介する。

【全3回】(第2回)

■校長だから思うこと

真の自尊心を、若手教職員に育みたい~校長アンケート~②

学校には今、さまざまな問題が押し寄せているが、校長だからこその喜びもあるはず。

校長という仕事について伺ったアンケートについて、今回は、マネジメントに関わる部分も含めて紹介する。

全3回【第2回】

教育ジャーナリスト 渡辺 研

Q.3 教職員の心身のサポート

中堅教師たちへの丁寧な啓発

今、校長のマネジメントの中でも、優先順位は最上位だろう。

特に若い教師にとって、まずは、疲弊することなく、授業や学級経営に手応えをもてることがこの仕事への自信、自分への支えになるのではないか。そこをどうするか。

◆やりがいをもたせるとともに、力量を高める。(小学校)

◆授業やクラスの様子を見て、頑張りや素敵なところを見つけ、伝えてあげること。時にはワンポイントアドバイスをして、その後の変容についても伝え、力量アップにつなげるとともに、自信につなげられるようにすること。また、授業相談にのり、「校長は話せる存在だ」ということで安心感をもってもらう。(小学校)

◆モチベーションを高めて、積極的に業務に取り組めるよう配慮した。特に授業や探究では、自身の専門性が発揮できるように任せることにした。(中高一貫校)

トップが方針を決め、実行を〝中間管理職〟が担うのが組織運営。学校はそういう組織になってはいないが、中堅やベテランを活用すると、細かい配慮もできるようになる。

◆校長が直接対応するときは、笑顔で向き合うことや本人の話をできるだけ聞くことを心がけています。最近気になるのは中堅教員たちへの啓発です。「自分は頑張ってここまで来たのだから」と、厳しく指導しがちになるからです。教員の技術継承はよく徒弟制に例えられますが、徒弟制ほど非効率的なものはないと思います。教員としての工夫についてわかりやすく説明できる中堅教員の養成が急務だと感じています。(小学校)

基礎的なことや本当に大切なことは「自分で見て、盗め」よりも、確実に教えたほうが効率もいいし、後々、間違いも少ない。昔々のドラマで、合理性を重視するドイツ人のパン職人がそう言っていたことに妙に納得して、いまだに覚えている。

◆気軽に先輩の授業を見て学ぶ雰囲気を学校全体でつくる。中堅や主幹に、そのような学び合う職員集団になるように働きかける。(小学校)

◆①1校時の開始時刻を早めて放課後に物理的に時間のゆとりを設ける。②効率の悪い同調圧力が生じないようにベテラン教諭の考え方を変える。(小学校)

ベテラン対応は校長にしかできない。

感謝やねぎらいの言葉を伝える

日常的にはどう接しているのか。

◆とにかくコミュニケーションをこまめにとることだと思います。業務は減らすことが難しいものも多いので、ふだんの雑談の中でねぎらいの言葉や感謝の言葉を伝えるようにしています。(中学校)

◆やろうとしていることを認め、励ます。(小学校)

◆一人で抱え込まないように、日頃から声かけ、アドバイスをしている。(中学校)

人間、元気があり、理解者がいれば、困難を乗り越える力も湧いてくる。

そこにマネジメント力を働かせると、声かけもさらに的確になる。

◆適材適所の校務分担。定期的な業務の進捗状況の確認と指導・助言。日常会話を通した理解促進。(中学校)

◆残業の様子を把握し、精神的な負担にならないよう、仕事の優先順位の助言をする。(小学校)

今の校長先生たちは、総じて優しい。この時代、強く言ったり、うかつに叱ったりなどできない。でも、人知れず、こんなふうに思うこともあるのではないか。

◆自己肯定感や自信、プライドなどをはじめとした真の自尊心を、若手に育むことが大切と感じる。コロナ禍が大きいと感じるが、なんでもすぐに諦める、できないと決めつけるような傾向にある。「褒めて認めて伸ばす」がセオリーと思うが、「できない自分」を自覚したり認めたりすることができない若手教職員が増え、「報告・連絡・相談、最後も報告で終える」「できないときは質問する」などがなかなかできず、指摘や指導をするとすっかり落ち込んでしまう。休む、辞めようと思っていると相談を受けることが増え、非常に悩みが尽きないのが現状である。(小学校)

子どもたちだけでなく、学校教育を担ってくれる若手にも生きる力を育てたい。

◆管理職の立場で、しっかりと一人ひとりの教職員と向かい合い、かかわり合うこと。(中学校)

その立場は重い。

◆Ⅱ校長という立場~マネジメント

Q.4 決断のときの相談相手

職場にいる信頼できる人

学校にいる大人は全員が〝部下〟。日常の心許せる話し相手は誰なのか、困ったときの相談相手は誰なのかと、ずっと思ってきた。

◆決断のための判断材料が必要なときは、教育委員会の学校担当や相談機関、校医などの専門機関に相談します。ある程度決断したら、それが適切かどうか、副校長、教務主任、児童支援専任に聞いてもらい、実際に動く職員の立場に立って判断を練り返したりします。先輩の校長先生に、自分の判断に落とし穴がないか相談もしました。(小学校)

その決断は、内容によっては全校児童生徒、教職員、そして、保護者にまで影響する。学校運営協議会が理想的に機能すれば〝最高意思決定機関〟になるのだが、現状では、校長が一人で悩むことになるのか。

◆基本的には自分で決断するようにしているが、必要に応じて町教育委員会教育長に相談することもある。(中学校)

◆市教育委員会、教頭、担当教諭からとにかく情報を集め、選択肢を増やして判断をしている状況です。(中学校)

◆進路指導であれば、進学実績のある高校で勤務した校長や教員、場合によっては民間事業者から助言を得ることもある。生徒指導については、生徒指導アドバイザーの弁護士の助言は参考になった。(中高一貫校)

マネジメントの点からは、学校内外の〝専門家〟をストックしておくことで何かのときの助けになるのだろう。

◆小学校長会の仲間。(小学校)

◆問題になっていることの内容にもよりますが、校内では教頭や教務主任、生徒指導担当のミドルリーダーの先生方、校外では知り合いの校長先生や指導主事の先生方が多いです。(中学校)

◆校内においては、教頭が最大の相談相手になるだろう。場合によっては、主任層の意見を個別に聴取し、決断することもあります。同じ立場にある人がどのように考えるか、信頼できる校長仲間に相談することもあります。(中学校)

◆主に教頭、ときには若手教諭も含めてそれぞれの教諭の考えからヒントをもらうこともある。フランクに話せる雰囲気を大切にしている。(小学校)

学校経営に対する校長の考えを十分に理解してくれる先生方が学校にいてくれて、ときには「それは違うと思います」と言ってくれれば、きっと心強い。

◆教頭、教員が最も多い相談相手になります。市教委も相談先としてありますが、自分の職場に信頼できる人がいることは幸せだと感じています。市内の校長にも相談をすることはありますが、自分で判断することのほうが多いです。(小学校)

校内に信頼できる人たちがいれば、校長も〝独り〟ではない

【第3回に続く】

次回の予定

10月27日(月)

真の自尊心を、若手教職員に育みたい~校長アンケート~③