学研『教育ジャーナル』は、全国の学校・先生方にお届けしている情報誌(無料)です。

Web版は、毎月2回本誌から記事をピックアップして公開しています。本誌には、更に多様な記事を掲載しています。

教育ジャーナル Vol.29-5

■校長だから思うこと

真の自尊心を、若手教職員に育みたい~校長アンケート~③

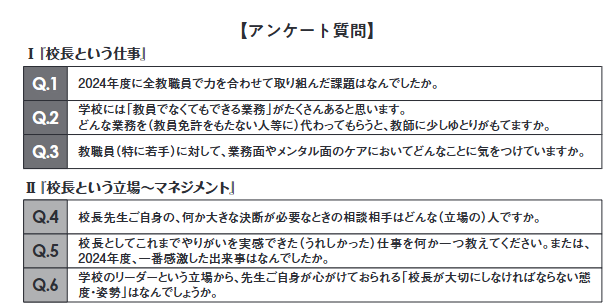

学校には今、さまざまな問題が押し寄せているが、校長だからこその喜びもあるはず。

校長という仕事について伺ったアンケートについて、

最終回は、マネジメントに関わる部分を紹介し締めくくる。

【全3回】(第3回)

■校長だから思うこと

真の自尊心を、若手教職員に育みたい~校長アンケート~③

学校には今、さまざまな問題が押し寄せているが、校長だからこその喜びもあるはず。

校長という仕事について伺ったアンケートについて、最終回は、マネジメントに関わる部分を紹介し締めくくる。

全3回【第3回】

教育ジャーナリスト 渡辺 研

◆Ⅱ校長という立場~マネジメント

Q.5 やりがいを実感するとき

若手教師が達成感にひたる姿

決断して、実行して望んだ結果がもたらされれば、それはもう校長室でこっそりガッツポーズものだろう。

◆前任校で行っていた個人総合を始めて、子どもたちの学びに向かう力が伸びたこと。懐疑的だった一部の職員も、子どもたちの変容に「なんのために(これを行うのか)」に立ち返り、授業が少しずつ子ども主体に変わりつつある。まだまだなのですが、満足です。(小学校)

◆ブログの更新に「写真や文章から学校の魅力や教職の魅力が伝わる」と、保護者・地域の方から感謝の意をいただいたこと。(小学校)

◆学年担任制、教科担任制、午前5時間授業を教員たちと一緒に実施できたことと、それを維持発展できていることです。「どうせ無理だ」という諦めではなく、自分たちで考えようとしている姿がうれしい。(小学校)

教師は子どもたちを育てる。その教師を育てるのは校長。そこにも大きな喜びがある

◆先生方の成長です。若手の先生による保護者対応がうまくいき、その先生が達成感を味わっている姿を見たとき。(中学校)

子どもの成長を担任が喜ぶ姿に重なる。

◆研究組織が充実し、職員が自分事として研究を進め高め合っている姿に、学校経営のやりがいを実感した。肯定的子ども観を職員全体がもてていること。それを軸にして子ども主体の授業をみんなでつくりあげようと、指導案や板書について本気で議論していること。そして、そのような状況を職員が誇りに思っていること。これらは本当にうれしく、これまで学校経営の軸としてぶれずに進めてきたことが、実ってきたことを実感しました。(小学校)

◆研究会の成功。若手教員たちが伸び、子どもたちが輝いた。(小学校)

教師が育てば、子どもも育つ。

生徒から卒業証書をもらった

それでもやはり、子どもたちの声が聞こえる職場は楽しい。

◆生徒の進路や大会・コンクールでの活躍はもちろんですが、ふだんの挨拶や返事などから、生徒の前向きな意志を感じたときにうれしく思います。(中高一貫校)

苦労もあるが、その分、喜びもある。

◆小学校から中学校2年生まで不登校だった生徒が、自分で受験校を決め、卒業式に大きな返事をして参加できたことがすごくうれしかった。(中学校)

◆24年度、卒業生の1割ほどが完全不登校・不適応だった。担任との関係性もうまく築けなかった。本来ではないのかもしれないが、校長としてこれまでの教員や親としての経験を踏まえながら、この子どもたちと保護者と丁寧に面談を繰り返してきた。結果、卒業証書授与式に出席できた児童が半数、ほかは別室で授与。多くが式後にクラスに入って最後の担任との授業に参加するなど、当日に全員に証書を渡すことができ、卒業生とその保護者とともに喜び合うことができた。中学校生活がスムーズにいくとは思っていないが、さまざまな点で可能性はあることが示せたと感じている。(小学校)

「誰一人取り残さない」という表現を答申等で目にするが、実現には教師たちの努力があることを見落とさないでいただきたい。

◆卒業式で、卒業生の答辞を聞き、卒業合唱を聴く。本当に格別です。この日のために、教職員と力を合わせてやってきた。その思いが見事に報われます。(中学校)

◆校長としてやりがいを実感できた仕事は思いつかないが、感激した出来事は、職員がサプライズで還暦を祝ってくれた(赤いちゃんちゃんこを着せられた)ことと、離任式(24年度末で定年退職)で生徒から卒業証書をもらったこと。(小学校)

若手の先生方も、最初に受けもった子どもたちの卒業式を堪能してほしい。その感激が教師としての新たな意欲になる。

Q.6 大切にしている態度や姿勢

校長が機嫌よくいること

短い言葉で表現された態度や姿勢を、学校種に関係なく挙げてみる。

「信じて、任せて、感謝する(職員にも子どもにも、保護者・地域にも)」「受容的であること」「ブレないこと」「責任を自分がとるという姿勢」「信念をもつ」「笑顔」「率先垂範、子弟同行」「冷静沈着、即断即決」「教頭を助ける」「ビジョンと実践」

少し長めの表現。

「子どもの具体的な話を先生方と語れる」「子どもを大切にする姿勢・態度・言葉かけ」「教職員を伸ばし、理不尽な要求から守る胆力」「常に校長も学び続ける姿」「先生方、保護者、子どもに寄り添って、一緒に考える姿」

◆やはり校長としてはいつも笑顔でいることが大切だと思っています。ある方の講演会でも「校長が機嫌よくいることが、ほかの職員や子どもたちにもよい影響を与える」という内容を教えていただき、自分の考えは間違いではなかったと確信できました。それと、職員や子どもたちの話を丁寧に聞いてあげること(傾聴)が大切と思い、この5年間続けてきました。(中学校)

学校の空気の源は校長だ。

見識を高める努力、誠実な姿勢

◆「信頼」してもらえることが、リーダーには必要です。だからといって、信頼を得るには何をすればよいかを考えることは、本末転倒です。校長の日々の言動や立ち居振る舞いが、結果として、信頼につながっていくものと思います。校長としての見識を高める努力と、誠実な姿勢で業務にあたる。その上で、藤沢武夫氏(*)が言うように、「一歩先を照らし、二歩先を語り、三歩先を見つめる」、そんな存在でありたい。(中学校)

日々の言動や見識の裏側にあるのはこういうことかもしれない。

*本田宗一郎氏とともに本田技研工業の“もう一人の創業者”。経営面を支え、「理想のナンバー2」といわれる。

◆教育事情ばかりでなく、最新の社会情勢を理解し、地域とのかかわりをもつこと。教職員には、せめて午後7時台には帰宅してゆったりしながら、必ずニュース番組を見るように話している。ネットニュースなどは「フィルターバブル」で関心のあるものしか入ってこない。今の世の中を知るには、網羅的にも深掘りさせるテレビのニュース番組は非常に貴重だと感じている。(小学校)

なぜ、目の前にいる子どもたちの様子がこうなのか。根底にあることを教師自身が広い視野で正しく理解すれば、子どもや保護者への対応がもっと的確になってくるはずだ。

校長に求められるものは、もちろん、人柄だけではない。

◆校長として組織の和を大切にしながら業務を進めることも大事ですが、人・金・物の獲得や課題への対処など、校長としての仕事を自覚し、他人任せにしないことが重要だと思います。(中高一貫校)

校長は、課長でも部長でもなく、社長(CEO)。だから、ときには孤独に映る。

それでもやはりここは、学校。

◆リーダーとして方向性を示すという意識ではなく、素朴な疑問を教職員に伝えること、つらい立場にある教職員がいれば、一緒に考えアイデアを伝えることを心がけています。どんな状況、場面においても冷静さを失わない。友人と話すような言葉と笑顔で、子どもたちだけでなく教職員や保護者、地域ともかかわりたいと思っています。行き過ぎた配慮、丁寧さは嫌いです。依存関係をつくるよりも、人として対等な関係性を示す態度・姿勢を心がけています。(小学校)

学校が窮屈な場所ではあってほしくない。その空気をつくるのは、やっぱり校長先生。

【了】

次回の予定

11月10日(月)

天理市子育て応援・相談センター「ほっとステーション」の成果