新版 中学生の道徳

明日への扉

224学研/道徳 224-72・224-82・224-92

『新版 中学生の道徳 明日への扉』は、

3つの「つなぐ」で

生徒たちの成長を

支えます。

Gakkenの道徳教科書は、「共に生き抜く力」を育て、ウェルビーイングを実現します。

学ぶ人たちの興味や関心を引き起こす緻密な構成と工夫。

令和の時代を生きる上で必要不可欠な情報と、解決すべき現代的課題。

誰にとってもやさしいユニバーサルデザインが施された製本など、

この教科書で学ぶ人たちの

未来に向かって生きる力になりたいという一心で作りあげました。

人をつなぐ

工夫された紙面と構成によって、主体的・対話的で深い学びが実現できる教科書です。

自ら考え、友達、先生、家族、地域社会、世界とつながり、出会い、交流しながら、考えを深められます。

課題とつなぐ

吟味された教材で、多面的・多角的に考えられる教科書です。

いじめ防止、SDGs、多様性などのさまざまな現代的課題や、他教科等とつながった質の高い学習を実現します。

未来につなぐ

すべての生徒が楽しく、意欲的に学びを進めるために工夫を凝らした、

他者と共によりよく生きることについて考えられる教科書です。

よりよい未来をつくるために大切なことは何か。

多くの視点から系統的に学び、考えを深め、自己の成長を感じ取ることができます。

学びを深めるデジタルコンテンツ

教材のタイトル下に表示されている二次元コードを読み取ると、関連するデジタル教材にアクセスすることができます。

動画や写真、音声、ワークシートなどを用いて、豊かで深い学びが可能です。

-

動画2年 33「OriHimeがつなぐ世界」

-

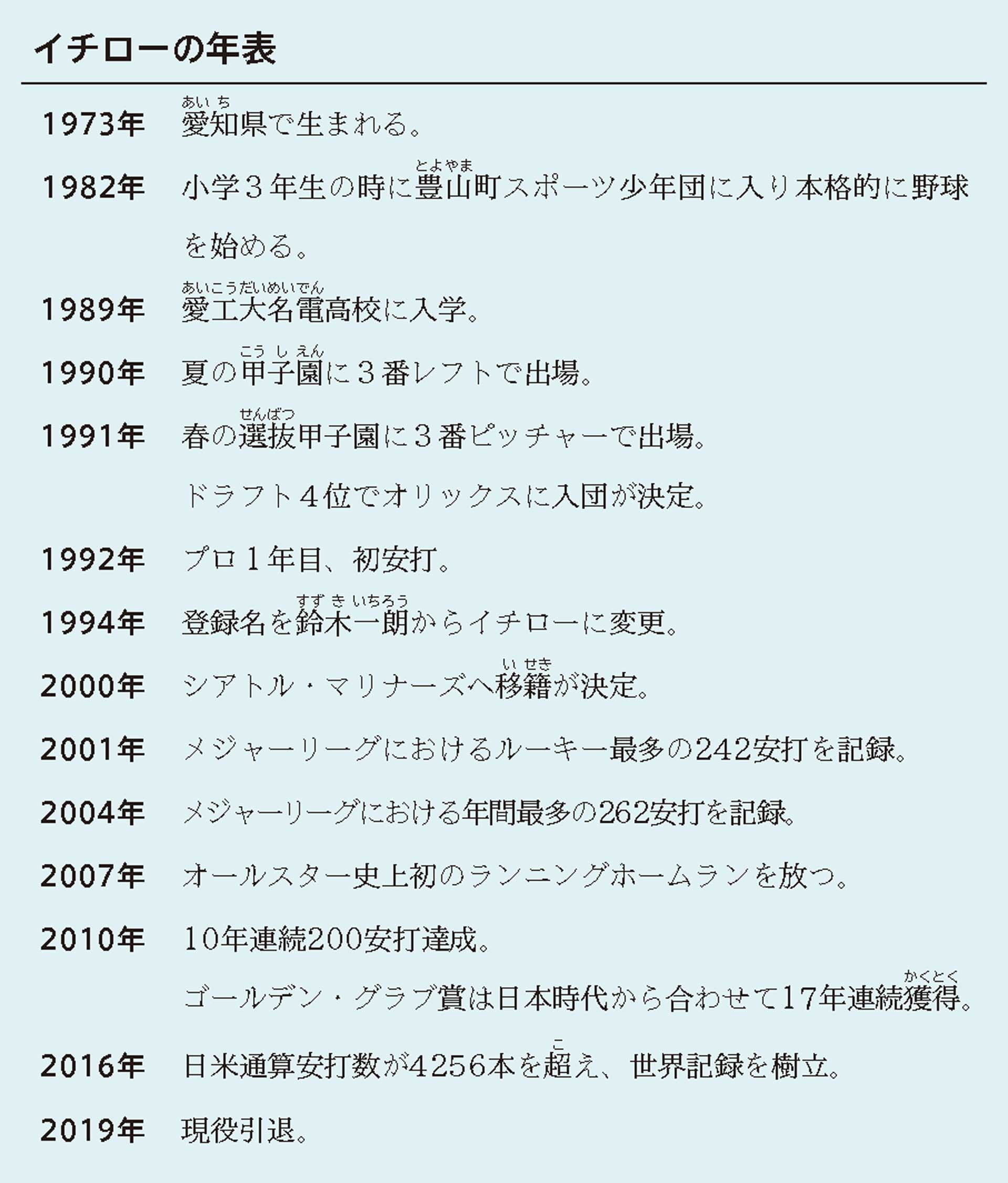

年表1年 29「イチローの軌跡」

-

ワークシート1年 8「裏庭での出来事」

監修の言葉

永田 繁雄

東京学芸大学教授

教科書の発行にあたって

もっと見る

道徳教育は、生徒の活力ある生き方を生み出すために、自ら伸びようとする心の力を信じ、その根っこに働きかける教育です。

Gakkenの道徳教科書は、道徳教育用教材の先駆者として、長い歴史の中で大切にしてきた題材に、時代の空気が生み出す新鮮な題材を織り込みながら充実が図られ、進化し続けています。

そして、令和7年度版『新版 中学生の道徳 明日への扉』は、これからを生きる生徒が向き合う現代的な課題が数多く織り込まれ、その魅力が倍加しました。

しかも、生徒自らが持つ問題意識や学びの視点を大事にした確かな追求を多様に展開することができるように、さまざまな工夫を凝らしています。

ぜひ、生徒の心に未来志向の力をもたらす教科書として、手に取ってその良さを感じ取ってください。各学校・各教室で、この教科書を生かした豊かな道徳的学びの場が生み出されることを願っています。

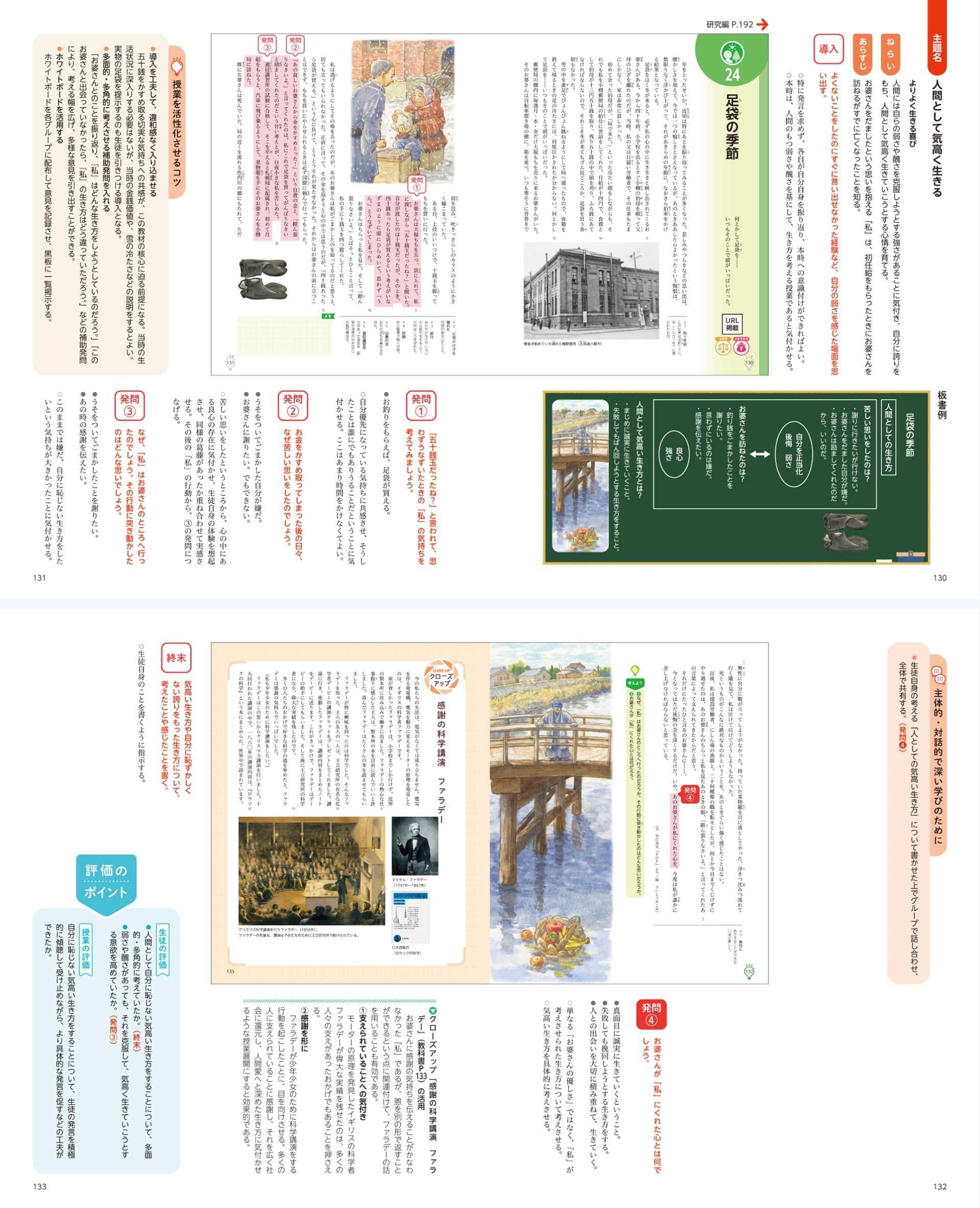

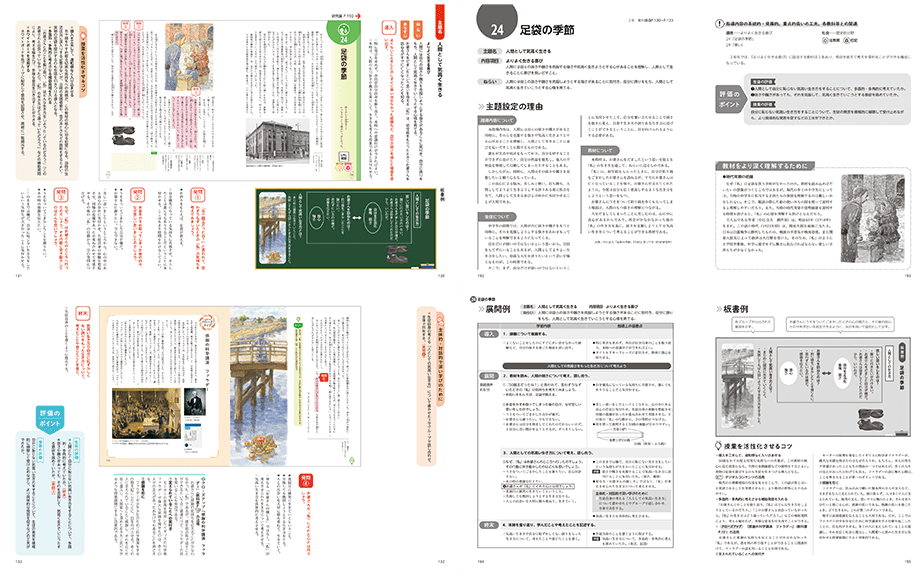

教師用指導書

指導編(朱書き)、研究編、ワークシート集、データ集(朗読・画像データ等)などがセットになっています。授業はもちろん、教材研究等にも活用できる資料が満載です。

ICTを活用した指導案を多数用意し、多様な授業展開を提案しています。

誰一人取り残さない学びを実現するために、教科書の一部内容の『やさしい日本語』版を提供します。

デジタル教科書

学習者用デジタル教科書は、拡大・縮小、ペン、付箋などの基本機能に加え、自動音声読み上げなどの学習者支援機能を搭載しています。指導者用デジタル教科書(教材)は、学習者用デジタル教科書を基本とし、指導に役立つ機能も搭載しています。特別なビューワを必要とせず、基本のブラウザで使用することができます。

新版 中学生の道徳

明日への扉

ココが気になるQ&A

『新版 中学生の道徳 明日への扉』で大切にしていることは何ですか?

生徒たちの「共に生き抜く力」を育て、ウェルビーイングを実現することです。

生徒たち一人ひとりが主体性と広い視野を持ち、自らの未来を切り拓くために、必要な資質と能力を育むことを編修の特色にしています。

1.人をつなぐ

自ら考え、友達、先生、家族、地域社会、世界とつながり、出会い、交流しながら、考えを深めることができます。

2. 課題とつなぐ

SDGs、多様性、いじめ防止などのさまざまな現代的課題や、他教科等とつながった質の高い学習を実現します。

3.未来につなぐ

よりよい未来をつくるために大切なことは何か。多くの視点から系統的に学び、考えを深め、自己の成長を感じ取ることができます。

教師が伴走者となり、生徒の問題意識を尊重し、主体的に考え、議論できるよう、さまざまな工夫を凝らしています。

ウェルビーイングを実現するとはどのようなことですか?

中学生が生きていくこれからの社会は、一人一人が自分自身の価値観や生き方を考えながら進んでいきつつ、協調的な幸福をバランスよく実現していくことが求められます。また、道徳教育の目標には、「自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う」とあります。そして、その要である道徳科では、主体的に課題を見つけ、協働的に学ぶことが重要です。そのため、『新版 中学生の道徳 明日への扉』では、「共に生き抜く力」を育て、ウェルビーイングを実現することを大切にしました。

生徒が主体となる学びとはどのようなものですか?

生徒たち一人ひとりが課題を見つけ、学び方を身につけ、自分にとっての答えを探すことです。

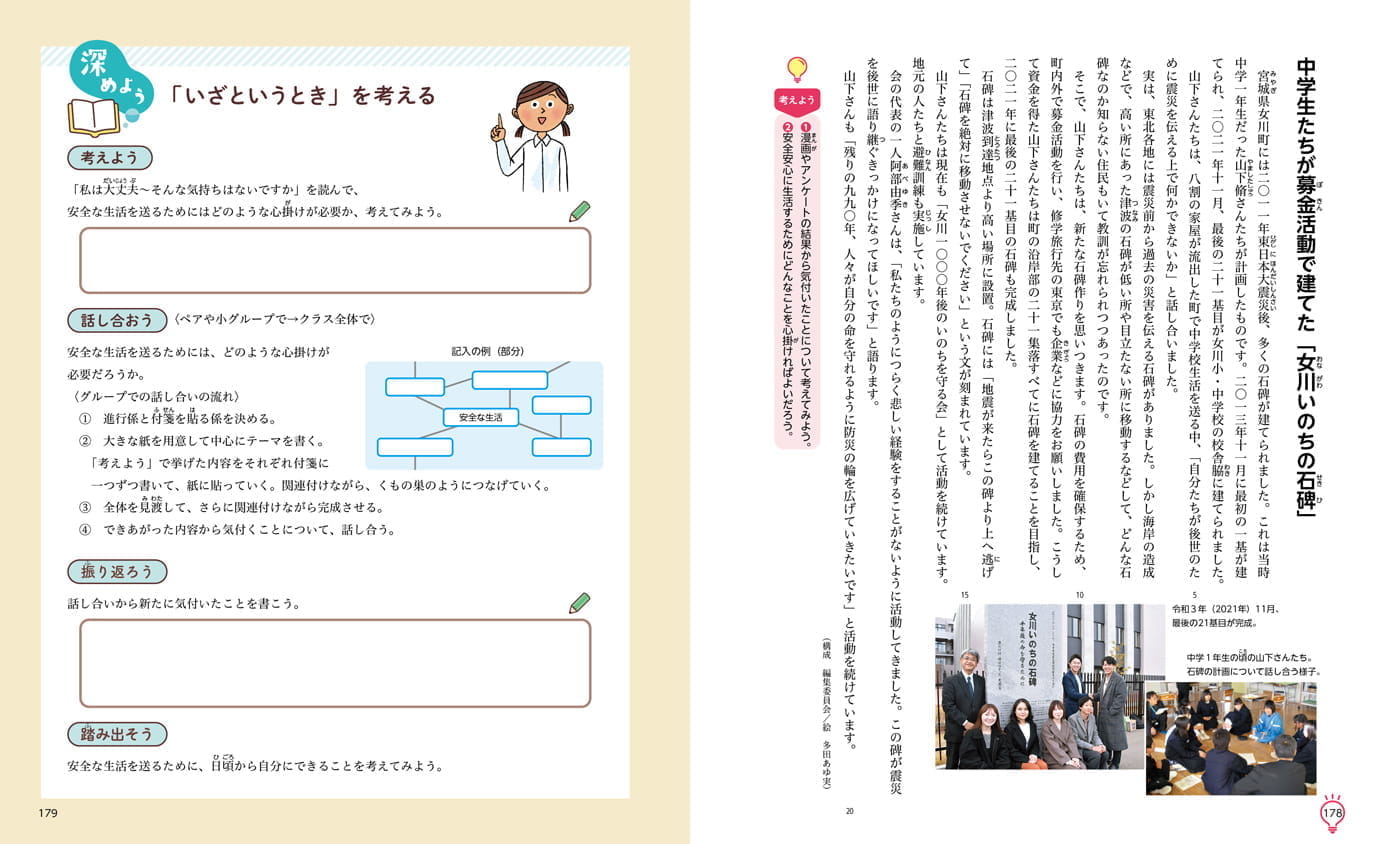

そのための学習のステップを、オリエンテーションや「深めよう」で示しています。

「深めよう」は各学年6~7教材分設けているため、繰り返し学ぶことで、生徒自身が学び方を身につけることができます。

教師が伴走者になる学びのために、どんな工夫をしていますか?

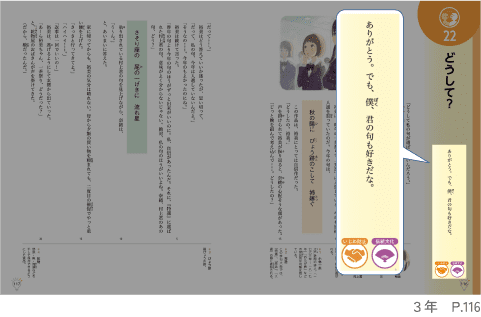

生徒自身が考えたい課題を追求できるよう、主題名は教材冒頭ではなく巻末にまとめています。生徒を特定の価値観に誘導することなく、授業を展開できます。

代わりに、教材への関心を搔き立てるキーフレーズをタイトル下に配置しています。授業の導入や補助発問にも使える魅力的な一文を厳選しています。

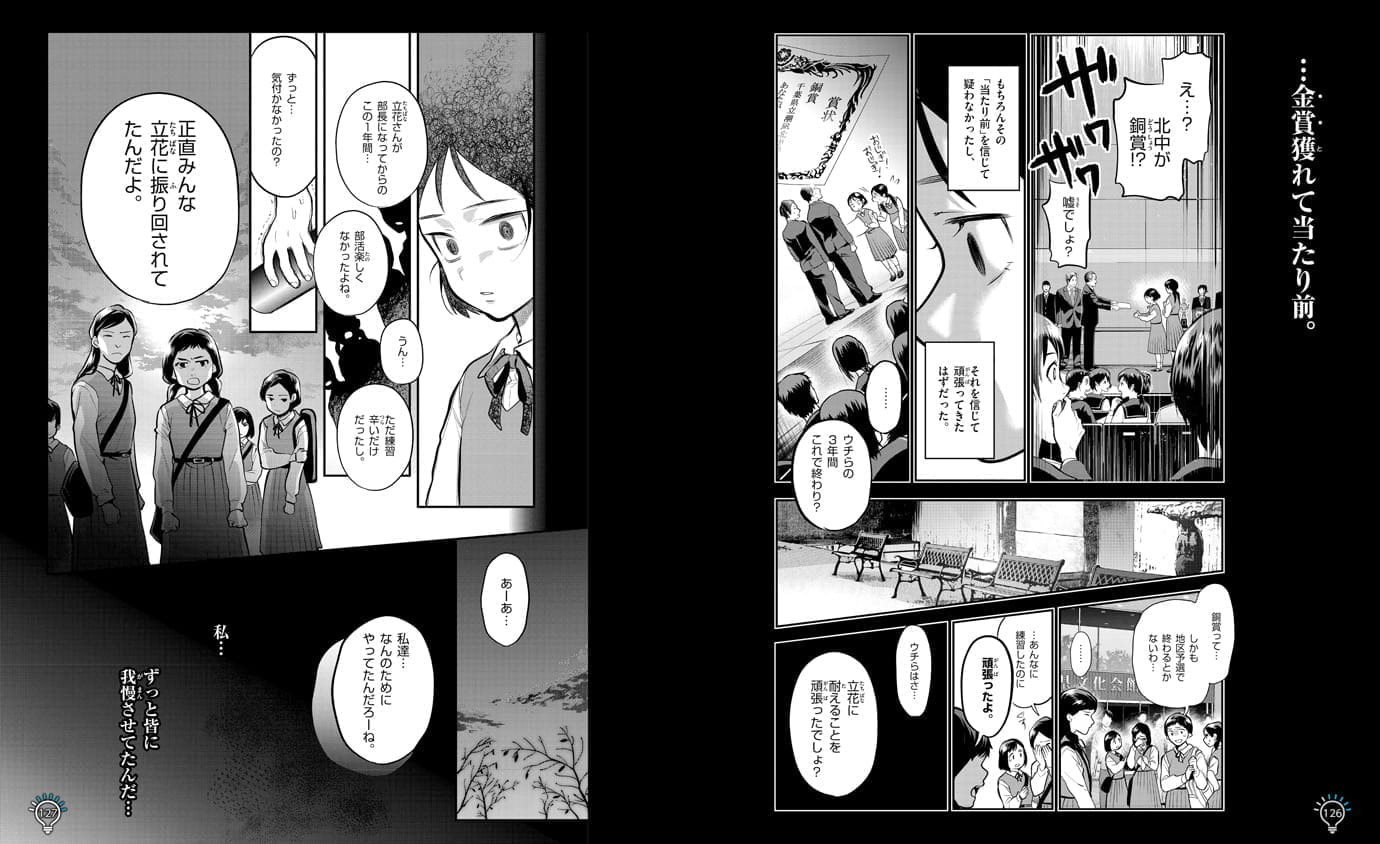

いじめ防止への取り組みはありますか?

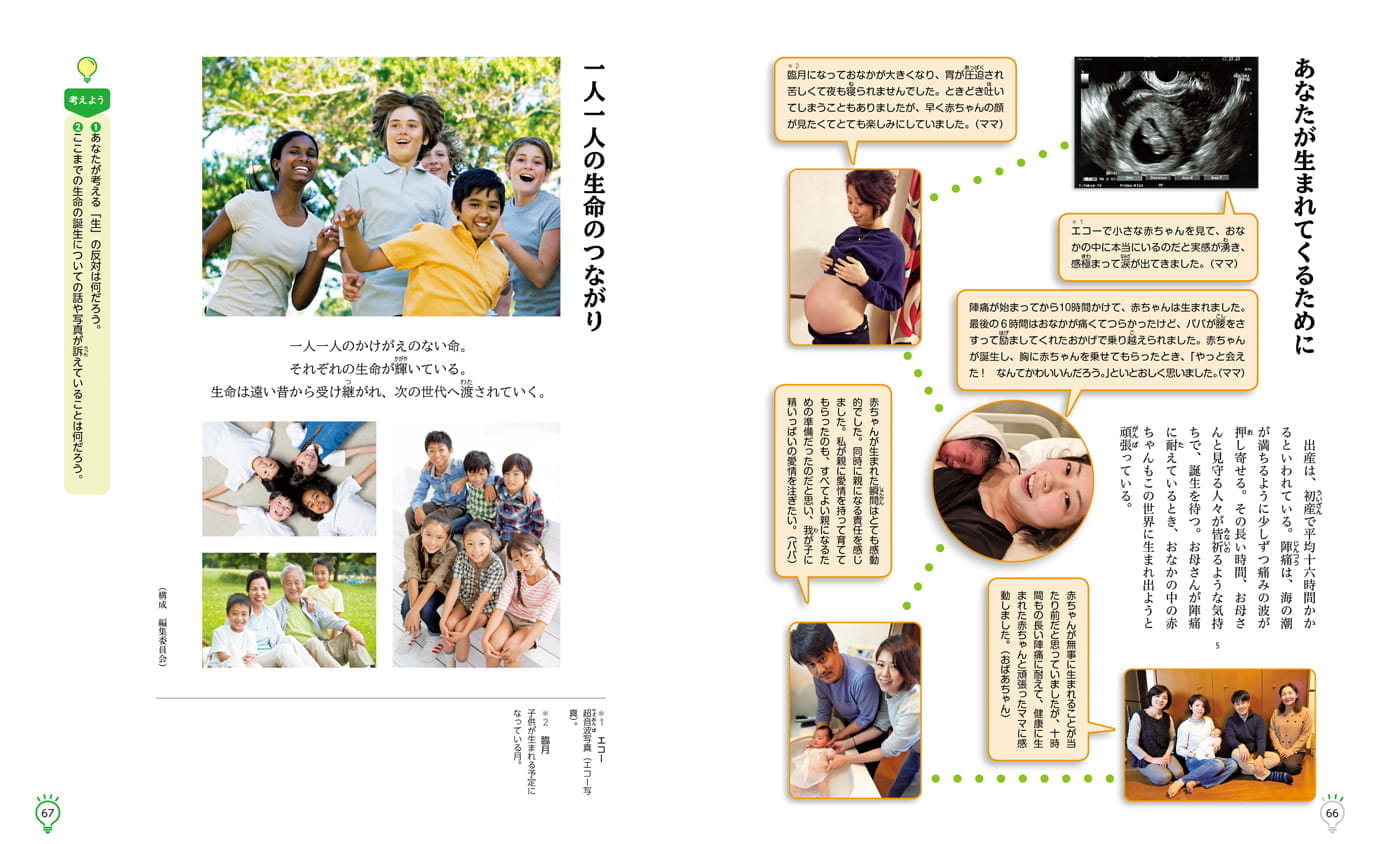

「いのちの教育」を根底におき、自他の生命を尊重する心を育むことで、いじめを防止します。

いじめについて直接的・間接的に考えられる教材を、年間を通してバランスよく配置しています。学級の実態に応じて指導時期や指導内容を柔軟に工夫できるようにしています。

いじめや不登校の問題に対する特効薬はありません。対症療法ではなく、生徒たちの未来を見据え、自他の生命を尊重する心や、困難を乗り越える力(=レジリエンス)を信じ、後押しすることで、根本的な解決を目指したいと考えています。

ユニット学習のテーマを、SDGs・多様性・キャリアにした意図は何ですか?

生徒が今まさに直面し、これからも出会うであろう、答えが一つでない大きなテーマをユニットにしました。

3つのテーマは、生徒が中学校を卒業してからも、折に触れて考えることになるでしょう。

生徒の未来を見据え、問題に直面した時、自ら考え、答えを見つけられるよう構成しました。

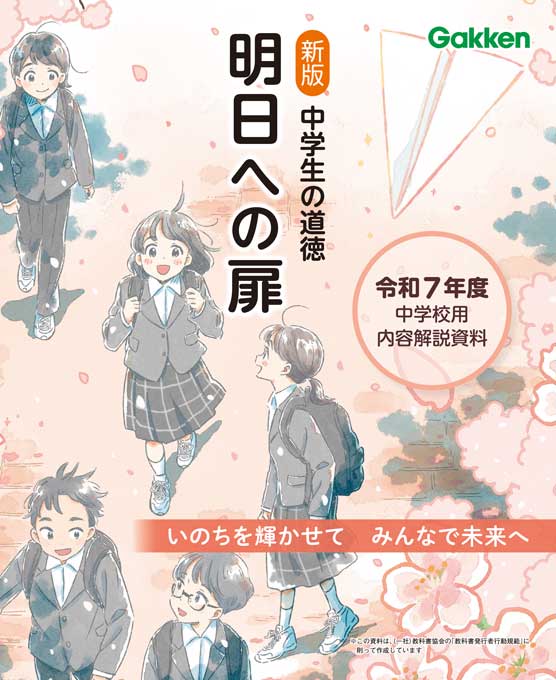

多様性への配慮はどのようにしていますか?

専門家の監修を受けて、表現の細部まで吟味しました。呼称や生徒の制服のイラストなどにもその配慮が表れています。

性の多様性に関しては、3学年で発達に合わせて取り組んでいます。

1年 23「らしさって何だろう」:自分らしさを考える。

2年 14「先輩がくれたひと言」:多様な性を認め合う。

3年 17「境界線を越える」:自分らしさを生かして活躍する。

また、障害者、外国にルーツを持つ人、高齢者など、さまざまな多様性について考えられる教材を掲載しています。

SDGsと関連させることはできますか?

全学年で、SDGsをテーマに複数の教材を連続で学習する「ユニット学習」を設けています。

各教材とSDGsとの関連を示しています。詳しくは「資料ダウンロード」欄の「構成・内容一覧」をご覧ください。

また、専門家の監修を受けて、持続可能な社会の担い手を育む問いを吟味しました。

例えば、教材末発問に「あなたは」という一語を入れることで、表面的な議論で終わらせず、自分事として考えられるように工夫しています。

情報モラル、デジタル・シチズンシップ教育については、どんな教材がありますか?

全学年に情報モラル関連教材を配置し、発達の段階に合わせて系統的に学べるようにしています。

各学年1教材ずつ同じイラストレーターを起用し、生徒たちがより親しみを持って学べるように工夫しています。

1年 20「日曜日の朝に」:スマホ依存(自分自身)

2年 20「つい言い過ぎて」:スマホを通した対人関係(友人と)

3年 5「アップロード ダウンロード」:発信者・受信者として(社会と)

また、デジタルツールを自分らしく主体的に活用するにはどうすればよいかを考えることができる教材を揃えています。これからの生徒たちに必要不可欠なデジタル・シチズンシップ教育にも対応しています。

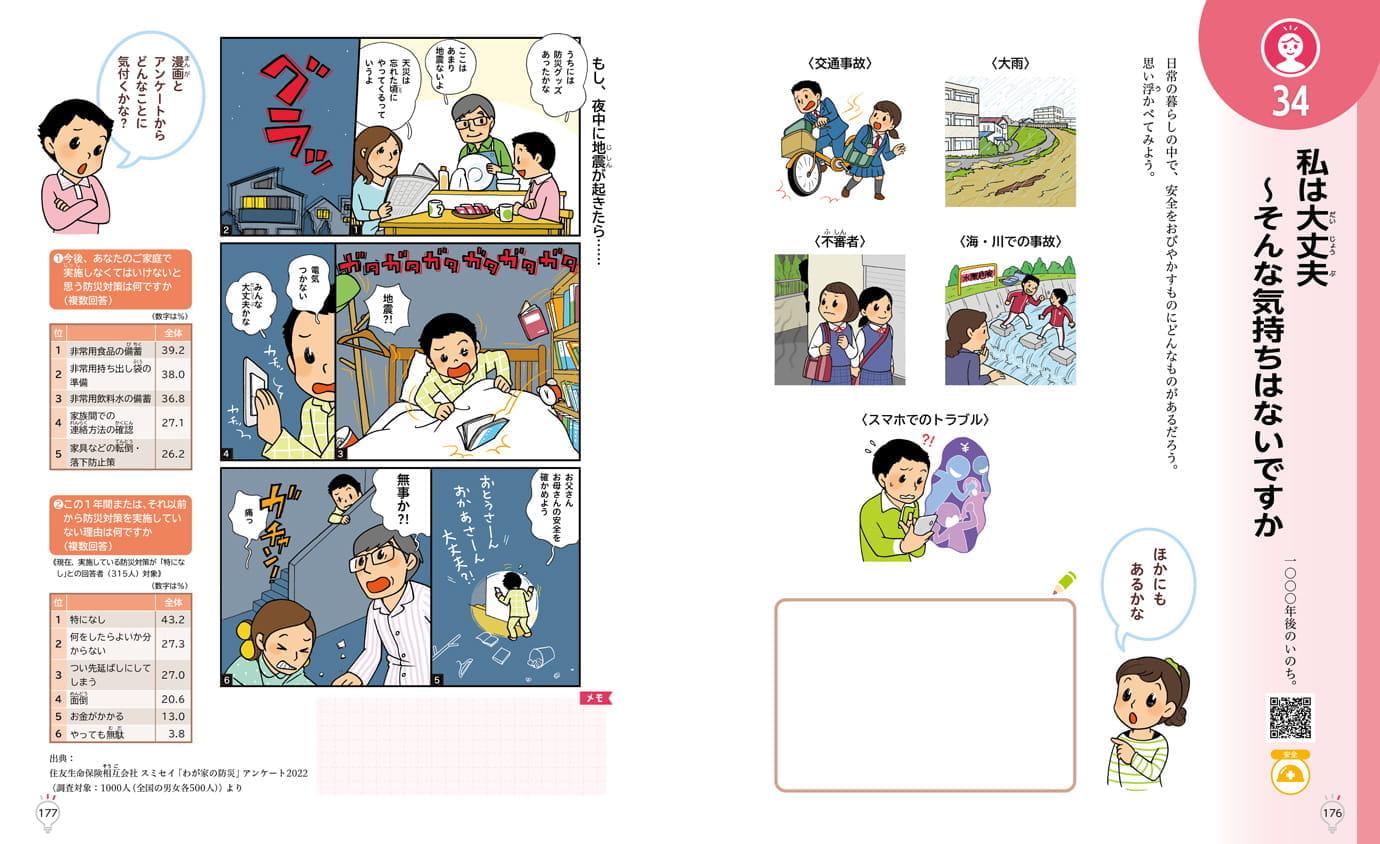

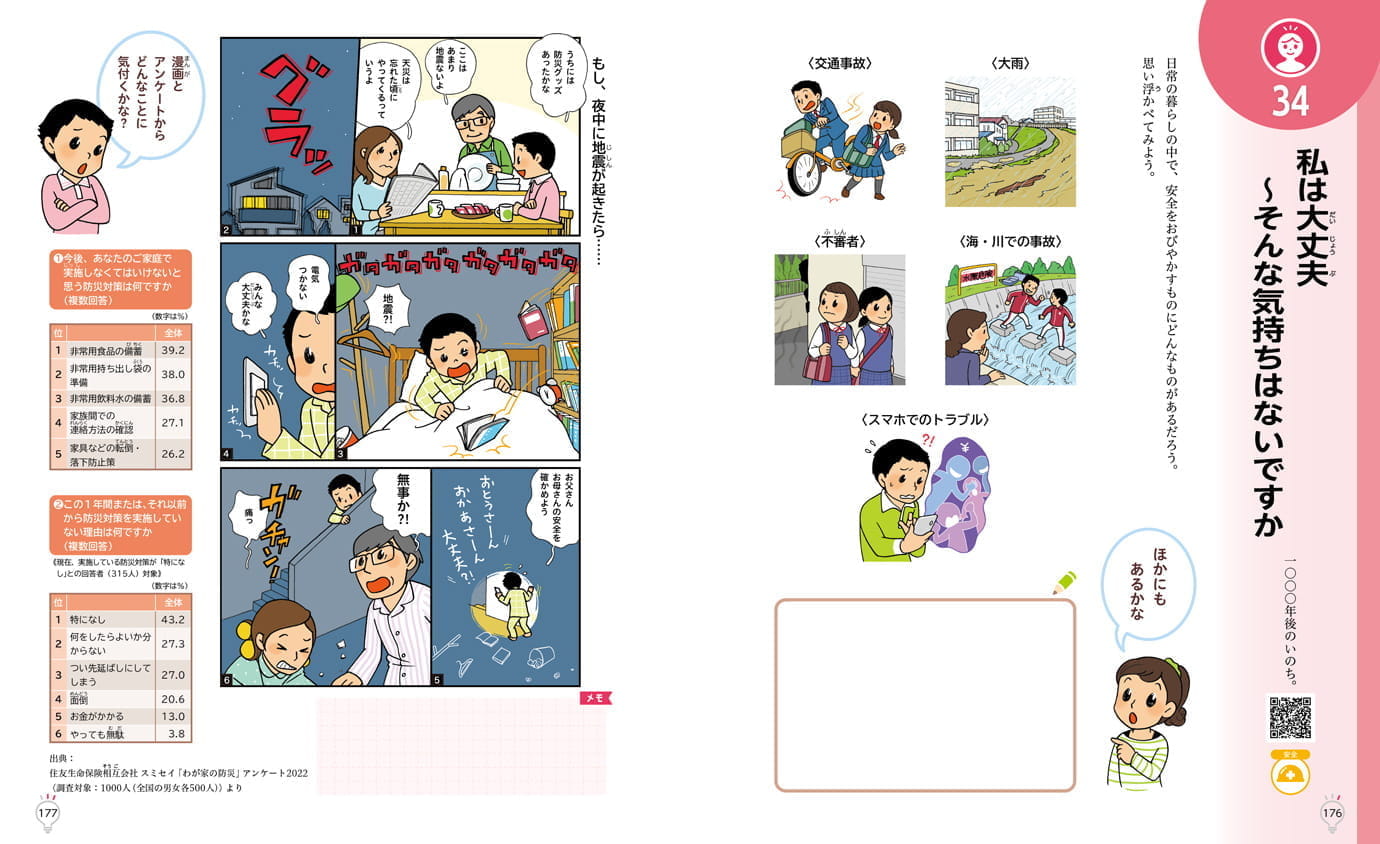

防災教育については、どんな教材がありますか? どんな工夫をしていますか?

震災や水害、復興に関する教材やコロナ禍(非常時)に関する教材を多数用意し、被災時や有事の際に、どのように行動すればよいか、自分事として考えられるように工夫しています。被災後、自ら行動を起こし、立ち上がっていく中学生たちの話も掲載しています。

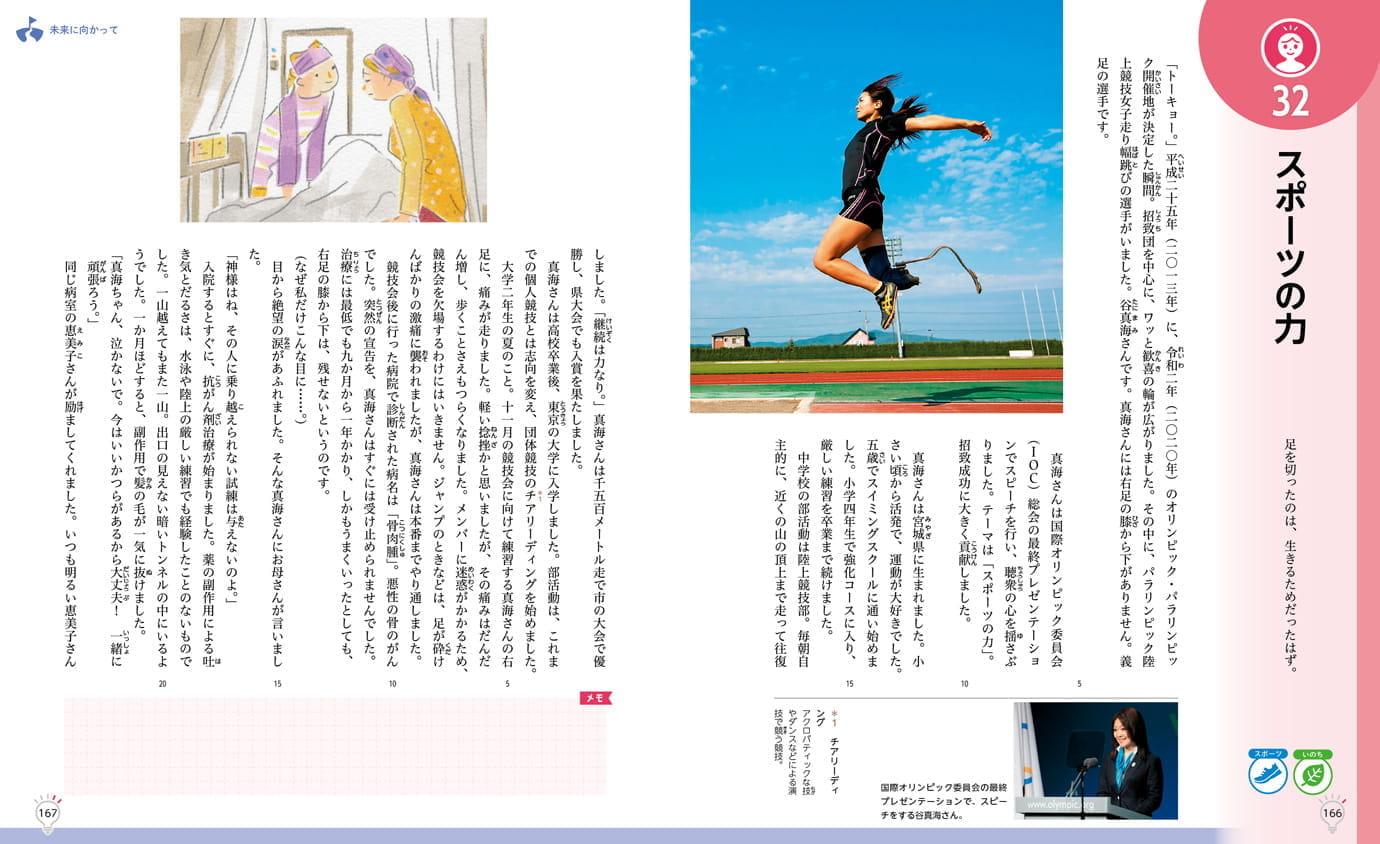

著名人を取り上げた教材ではどんな工夫をしていますか?

著名人の功績だけに目を向けるのではなく、困難や葛藤にも焦点を当てることで、生徒が自分と結び付けて考えられるようにしています。また、誰もが知る著名人だけでなく、自己の適正を生かし、キャリアを着実に形成している身近な人々や、生徒と同年代の人々の生き方にもスポットを当てています。生徒たちがリアルに自分の将来について考えることができるよう工夫しています。

生徒が主体的に学べる工夫や話し合いの工夫、授業の進め方のヒントになるものはありますか?

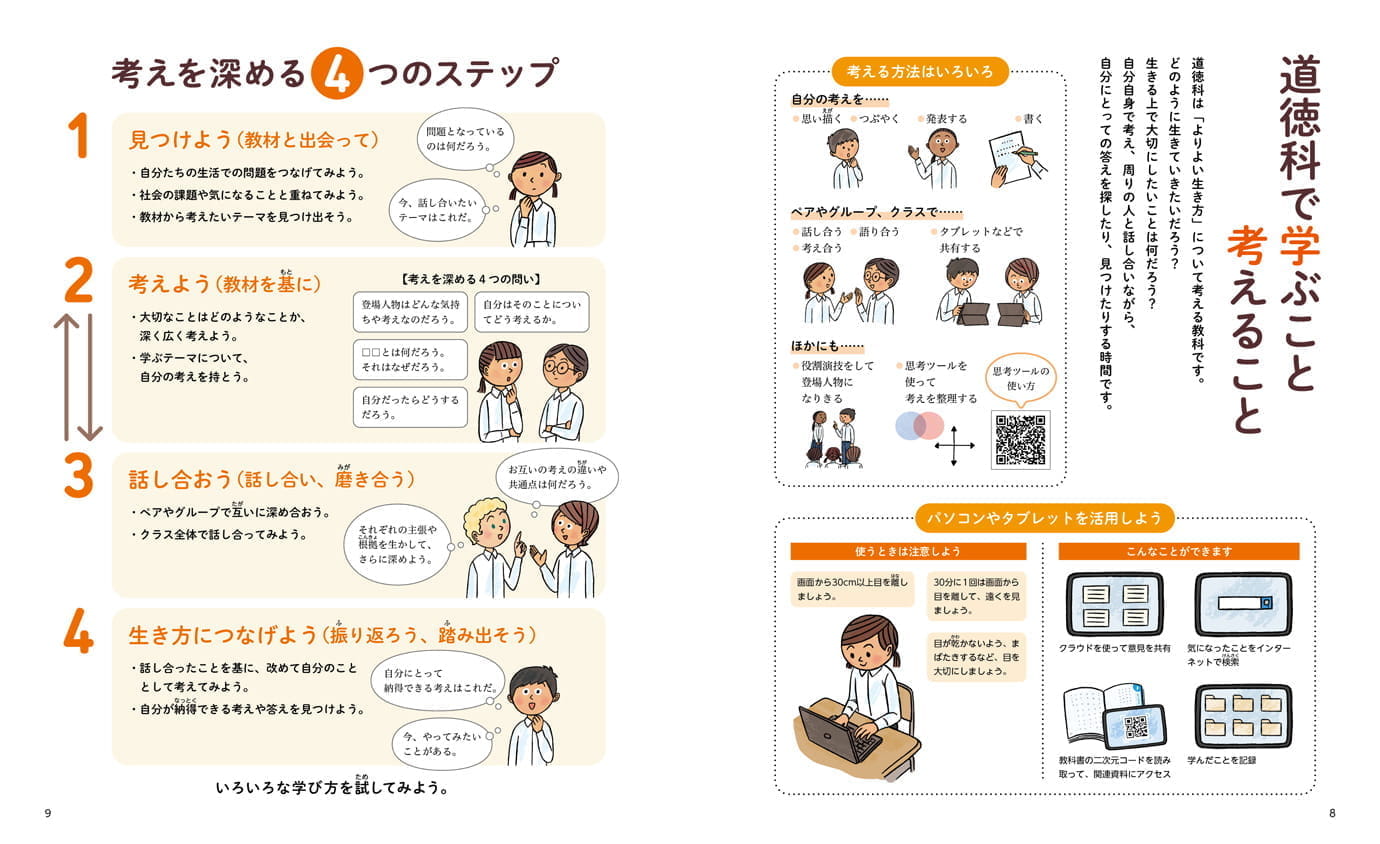

巻頭の「道徳科で学ぶこと 考えること」で、生徒と共に道徳授業の流れ「考えを深める4つのステップ」を確認することができます。このステップ順に授業を進めることで、充実した対話ができます。

続く第1教材では、4つのステップに沿って授業を展開できる具体的な例「深めよう」を掲載しているので、スムーズに授業に入ることができます。

さまざまな視点で多面的・多角的に考えるための工夫はありますか?

教材のタイトル下に、教材中の印象的な一文などを活用したキーフレーズを配置しています。生徒のさまざまな問題意識を大切にしながら、 教材への関心を搔き立て、意欲的に学習に取り組むことができるようにしています。 タイトル下には、現代的課題マークも配置し、自身の身の回りにある課題とつなげて考えることができます。 また、現代に生きる生徒たちにとって大きなテーマである「SDGs」「多様性」「キャリア」の3テーマについて、複数の教材から多面的・多角的に考えることができる「ユニット学習」を用意しています。

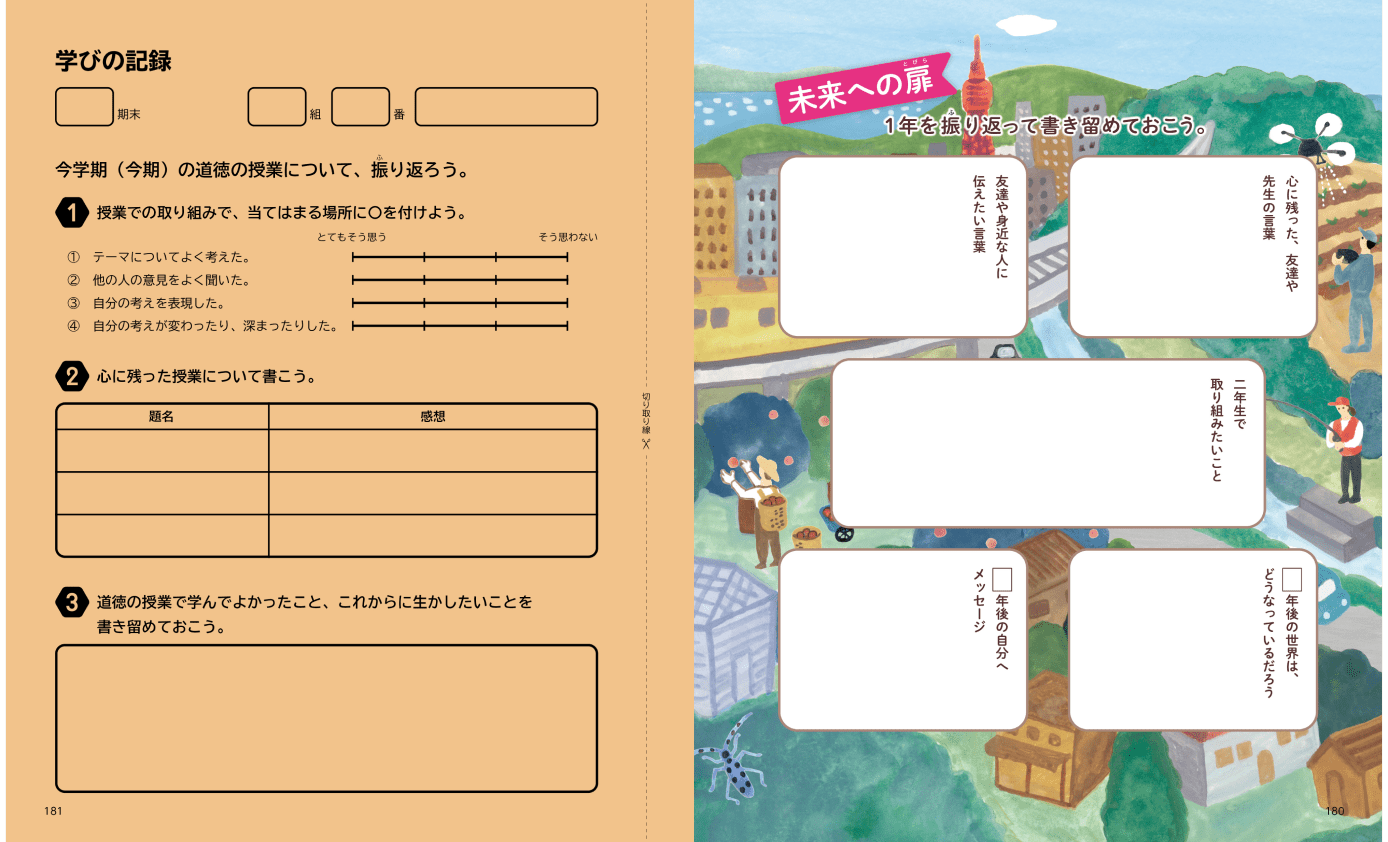

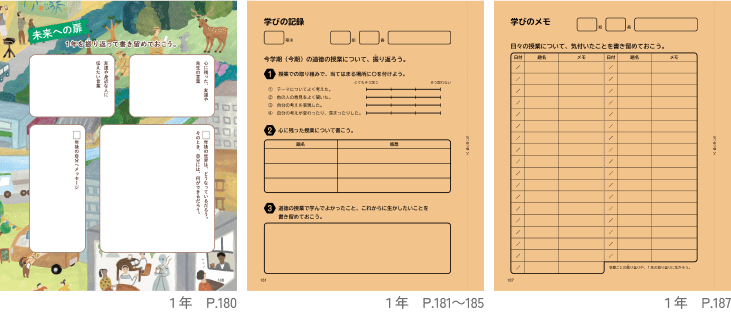

振り返りや自己評価をするための工夫はありますか?

授業での気付きを毎回簡単に書き留める「学びのメモ」。

学期ごとの学びを振り返る「学びの記録」。

1年間を振り返り、次年度に生かす「未来への扉」。

3種類を目的に応じて使い分けることで、学びを可視化し、評価に生かすことができます。

自分自身の考えの変容を生徒自身が確かめられることで、個別最適な学びにもつながります。

小学校や高等学校とのつながりはありますか?

Gakkenの令和6年度発行の小学校道徳教科書「新版 みんなの道徳6」の巻末に、中学生になる自分へのメッセージを書くページがあります。また、全学年の表紙に描かれている紙飛行機は、「新版 みんなの道徳6」の表紙とリンクしています。

中学校3年生の巻末で、「□年後の自分へのメッセージ」を記述するページを設けています。さまざまな進路を歩む生徒たちが未来の自分にメッセージを送ることができるようにしています。

ICTの活用方法について触れていますか?

教科書の二次元コードからアクセスできるデジタルコンテンツは、動画や写真、音声、ワークシートなどの多様なコンテンツを用意しました。

教科書の巻頭「道徳科で学ぶこと 考えること」で、インターネットやタブレット端末などを活用し、学びの幅をさらに広げる方法を紹介しています。

また、学びを可視化する思考ツールの使い方も紹介しています。教科書の二次元コードから、思考ツールを用いたデジタルワークシートをダウンロードして、実際の授業で活用することもできます。

二次元コードから見られるデジタルコンテンツにはどんなものがありますか?

例えば、2年生の33「OriHimeがつなぐ世界」では、障害のある人が自宅から遠隔でロボットを操作し、カフェで働く姿を通して、誰もが参画できる社会について考えます。教科書の二次元コードから実際のカフェの映像を視聴することで理解を深め、道徳的価値についてより深く考えることができます。

そのほか、教材に関連する動画や写真、関連人物の年表、思考ツールを用いたワークシートなどがあります。

学習に困難を抱える生徒への配慮はありますか?

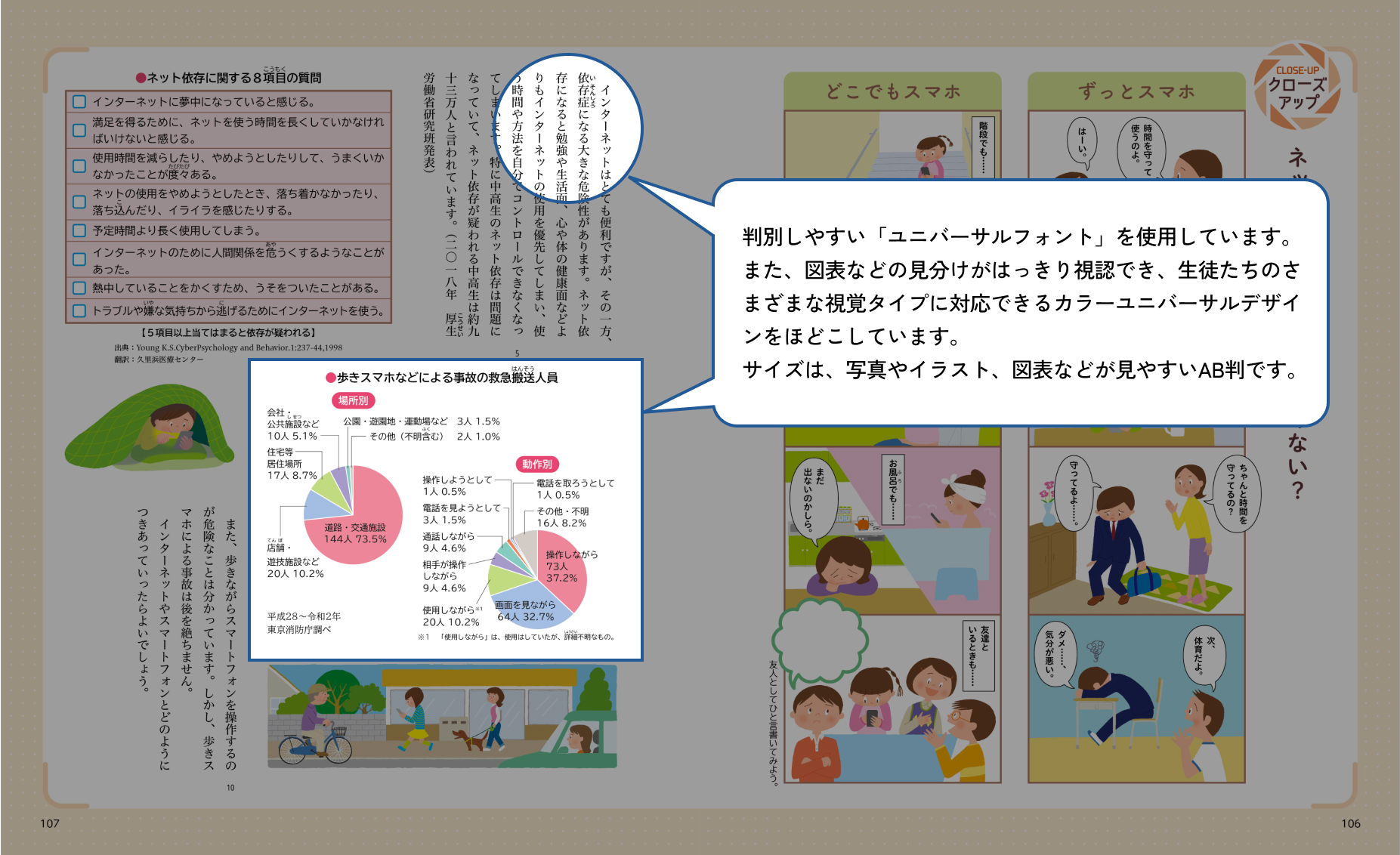

ユニバーサルデザインフォントを使用し、カラーユニバーサルデザインを施しています。

教科書の紙面は、写真やイラスト、図表などが見やすいAB判を採用しました。紙自体にも温かみがあり、抵抗なく学習に取り組めるようにしています。

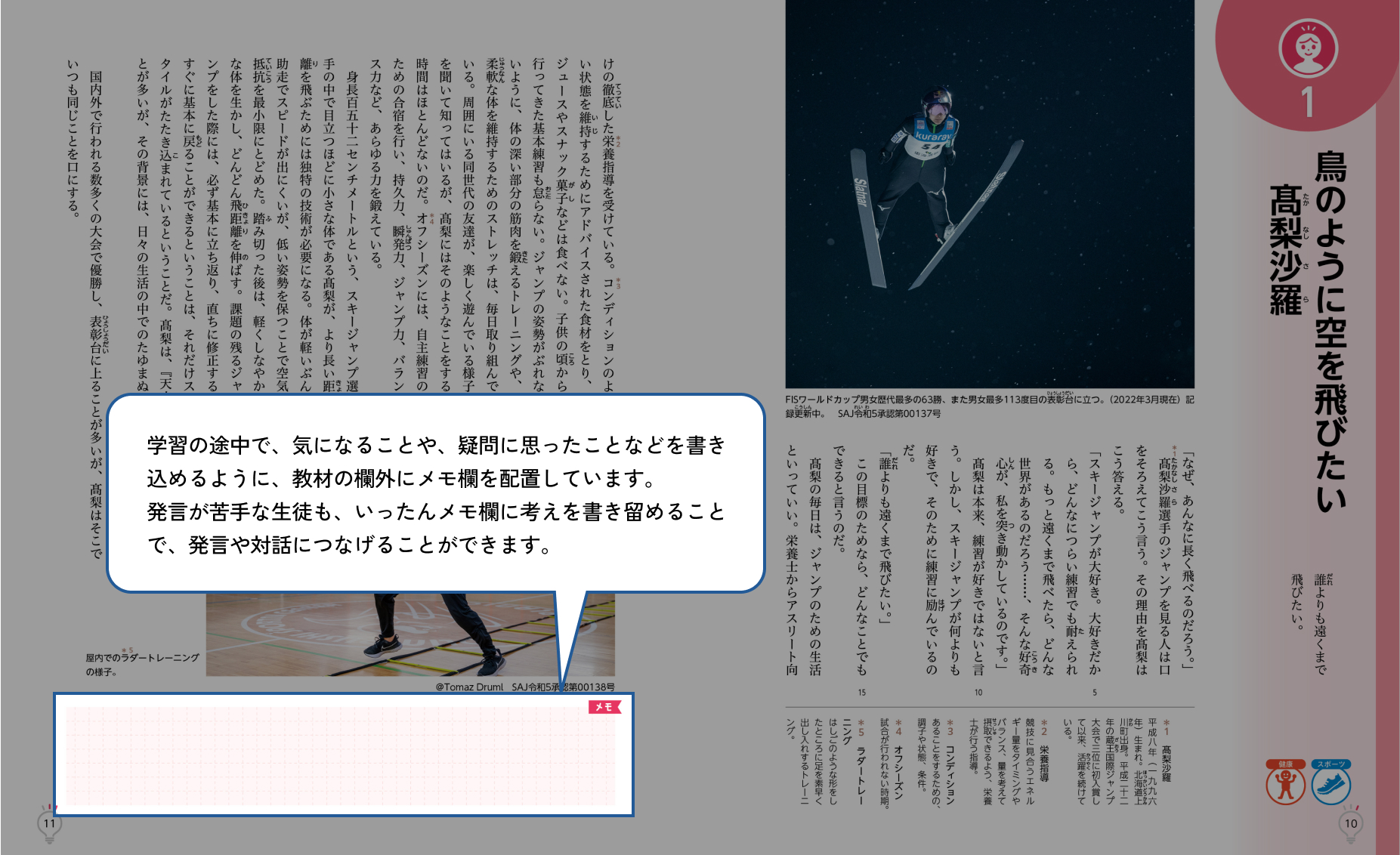

また、発言が苦手な生徒も活用できるメモ欄を配置しています。

語句の理解や、読むことに関する配慮はされていますか?

誰一人取り残さない学びを実現するために、脚注での説明のほか、本文では、中学校以降で学習する漢字にふり仮名を付しています。

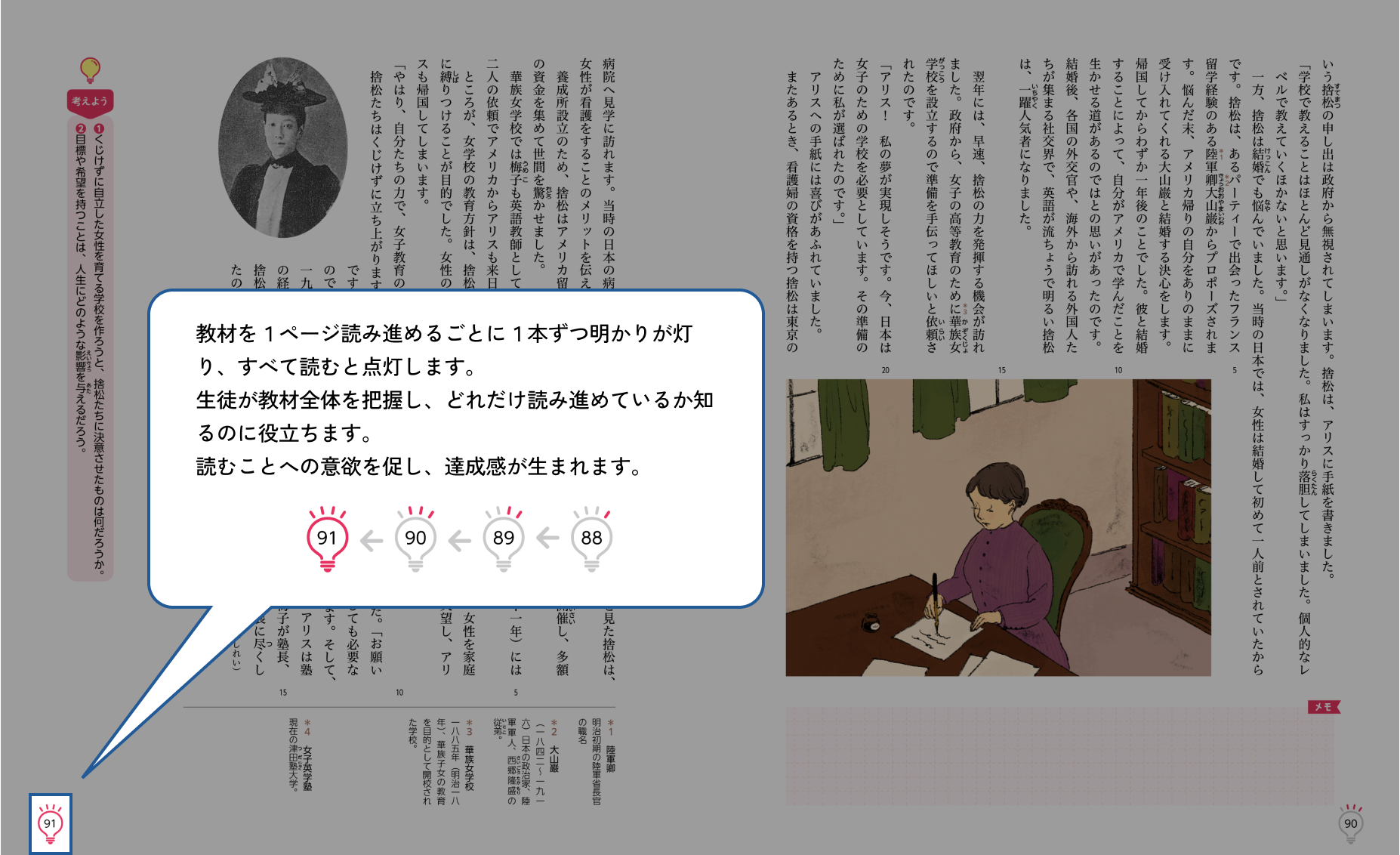

また、教材をどれだけ読み進めているかが分かりやすくなるように、ページ数の表記デザインを工夫しています。読むことへの意欲を高め、達成感が生まれます。

合理的配慮についてはどうなっていますか?(やさしい日本語など)

教師用指導書で「やさしい日本語」の提供を予定しています。

また、学習者用デジタル教科書では、学習者支援機能として

〇総ルビ紙面への切り替え

〇白黒反転

〇背景色や文字色、書体(フォント)の変更

〇音声読み上げ(機械読みによる)

などを備えています。

学研の指導者用デジタル教科書では、学習者支援機能を標準装備しています。

加えて、教師用指導書には、一部「やさしい日本語」の提供を予定しています。

考え、議論する道徳の特性を踏まえ、教材末の発問について、考えやすくなるような言い換え例をご提供いたします。

拡大教科書はどのような内容ですか?

弱視の生徒にも見やすく使いやすいように、教科書の文字を大きくしたり太くしたりするなど、適した書体を使用した拡大教科書です。文部科学省の教科用拡大図書標準規格に準じて発行します。

働き方改革については、どのように考えていますか?

教師用指導書セットの充実と、指導しやすい教科書紙面で、働き方改革を実現します。

教師用指導書セットでは、授業で活用できる挿絵のデータやワークシート、授業準備をサポートする年間指導計画や学習指導案略案、評価に役立つ情報など、充実した指導のための資料をご提供いたします。

教科書紙面では、オリエンテーションや「深めよう」を活用していただくことを通して、生徒の主体的な学びを促すとともに、先生方にとっても授業の進め方や多様な指導方法を会得できるよう工夫しました。

生徒の主体的な学びの追求と先生方の指導力向上のサポート、これが本質的な働き方改革につながると考えています。